Artist

Y・N

アーティスト。非言語的な造形感覚として、線やパターンが変化する有様を描写したようなドローイングを制作している。また、ドローイングは通常の販売というかたちの他にも販売した金額を震災や戦争の被災者へ寄付するチャリティや、交換や寄贈というかたちなど様々な方法によって流通させている。また、別名義に、Y・N_2、Y/N、*Y・Nなどがいる。

てりやき

写真家。路上などを観察しながら、具象的な被写体がクロースアップなどによって、抽象的に見える構図を意識しながら撮影している。

サム・ライト

グラフィックアーティスト。主にグラフィックデザインのツールを用いながら、それらのツールをデザインという目的のための手段ではなく、スペシフィックなメディウムとして捉えて、遊びながら作品を制作している。グラフィックアーティストであるマイケル・ライトの弟。グラフィックポエットのロイ・マクラーレンの親戚。

GAME82

アーティスト。文字などを主なメディウムとしながら、意図的に意味を解体する表現方法をとるなど、言語中心のコミュニケーションの脱コミュニケーション化を図っている。

竹下脩三

アーティスト。ミニマリズムの影響を受けながら、それに反発する形として、主に木材を使用しながら、様々な構造体をインスタレーションとして展開している。

日野尾隆行

映像作家。ヴァルター・ベンヤミンの概念であるカメラによってのみ描き出すことができる気づかれざる細部などといった視覚的無意識に影響を受け、特定の地域に滞在し、気になるショットを撮影し繋ぎ合わせ、その地域に潜む無意識的な地域像を描き出そうと試みている。

吉田浩次朗

画家。主に油彩を使用し、手を利用した行為と色彩性に着目した抽象的な絵画制作を行なっている。

ダニエル・ホール

アーティスト。レディメイド・リピティションと名付けた既製品を複数個反復的にレイアウトし、インスタレーションを制作することによって、資本主義社会の大量生産をユーモラスかつ皮肉的に批判する作品を制作している。

楡木真紀

詩人。アーティスト。主に無目的な意味の関係性を目指した散文詩の執筆や全くもって関係のないナンセンスなことを書く自由日記、レディメイドのインスタレーションを制作したり、柔らかい鏡を使ったパフォーマンス、他のアーティストのパフォーマンスや個展タイトルの考案などをしている。別名義にマノン・シュヴァリエがいる。

倉石幸彦

ダンサー。ポストモダンダンスの考え方に影響を受けながら、路上や公園、公共空間など様々な場所で即興でダンスを踊り、主に写真や映像によって記録している。別名義に、橋貝悠吾がいる。

溝口栄穂

アーティスト。主に水彩などで色彩を表現のメディウムとして扱い、メンタルヘルス的セルフケアおよび神秘主義という二面性のある作品を制作している。また、最近は気候変動の問題にも関心を寄せている。

小岩慶介

サウンドアーティスト。自分自身の声を複数録音し重ね合わせることによって、多声性を持ったポリフォニーの即興音楽を制作したり、拡声器を使って街中で非言語的な発声を用いたヴォイスパフォーマンスを行ったり、ダンサーとのコラボレーションなどを行なっている。

隅英夕

アーティスト。将来的に無くなる可能性のある紙媒体としての、そして、消費文化の象徴的な新聞の折込チラシという、消費のメッセージをバラバラに解体し、アートとして再構築することを目指している。また、隅の拠点となっている福島県白河市の折込チラシだけではなく、各地の地域の折込チラシを送ってもらい、白河のコラージュと交換することによって、様々な地域のコラージュを制作している。

奈良橋舞

アーティスト。ダダイズムなどの即興的なコラージュや抽象表現主義、形式主義、グラフィックデザインなどに無意識的に影響を受け、折紙などをちぎった断片的なエレメントをランダムに配置し、計画的な要素よりも偶然性や即興性を重視した平面作品のシリーズなどを主に制作している。

メジェド・O

アーティスト。メジェドとは、エジプト神話に出てくる「死者の書」に登場する謎の神であり、光線を放つ存在として描かれている。それとはあまり関係ないが、自身のiPhoneに蓄積する写真や画像をフォトショップによって消しゴムツールや透明度、色相や彩度を変えたりしながらコラージュを制作している。

プイマ=セカ

アーティスト。クレパスによって、オールオーヴァーで色彩豊かな色面の平面作品を制作している。

武吉日陽莉

彫刻家。無料で手に入れられるリサイクル素材としてのダンボールを利用し、造形性と共に、物質的価値と消費社会への問題提起、生産手段の共有化などを象徴するかのようなイメージを持ちながら、主に抽象的な彫刻のシリーズを制作している。別名義に、彫刻家である真柴麻衣子などがいる。

曇り空の革命

デジタルアーティスト。トラックパッドドローイングと称し、フォトショップでPCのトラックパッドという制限の中でデジタルの抽象的なドローイングを描いている。

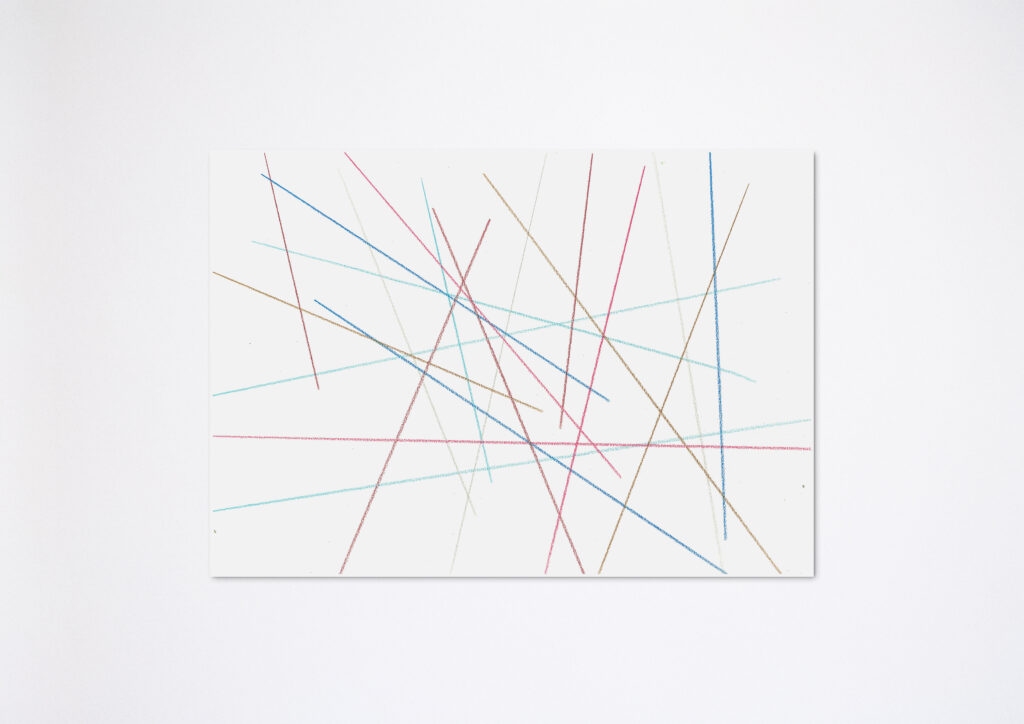

柳田希

アーティスト。空間分割法と呼ばれる精神科医の中井久夫が開発した統合失調症などの精神病の治療方法に影響を受け、色鉛筆と定規などで直線のみを構成し、ミニマルなドローイング作品を制作している。

音井ひかる

造形作家。ガチャガチャのカプセルのサイズの空間を造形空間として捉え、そのサイズに収まるサイズの様々なアッサンブラージュ的なナンセンスな造形物を制作している。2019年から2020年にかけて、アーティスト中村悠一郎のプロジェクト『ガチャむらやⅡ』の景品として作品を提供。2023年には、贈与経済をテーマにした公募展プーノスカーヌ・プーヌ展において、お金に代わる賞金プーヌとして、アーティスト久保勝大に作品を200点以上寄贈。

栗原八

写真家。フィルムカメラ(写ルンです)によって、街や自然など一般的で素朴な風景写真などを撮影している。

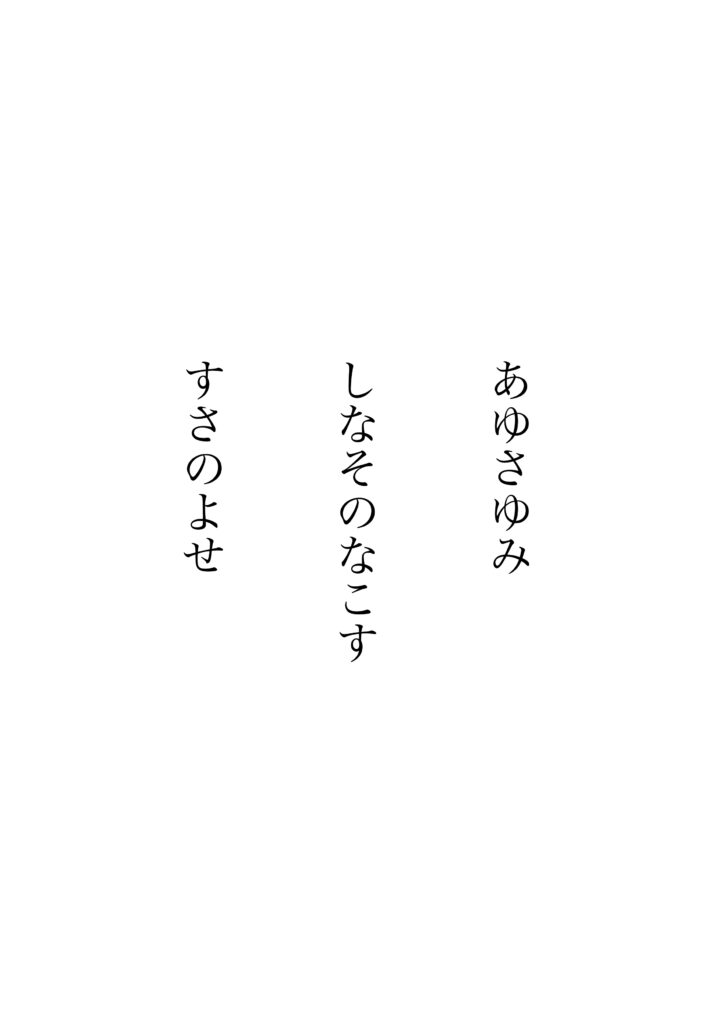

さとうこけこ

テキストアーティスト。俳句の形式である5・7・5の文字列でありながら、特にこれといった意味をなさないようなひらがなを選び、抽象的な作品としている。

ベンヤミン・セランデル

アーティスト。主にスキャナーで被写体を動かしながらスキャンすることによって、偶然とコントロールによる動きのあるイメージの作品を制作している。

近松行之助

造形作家。主にひもや糸などを複雑に結んだ造形物をつくり、解こうとする行為を鑑賞者に体験させるような経験までも含んだ制作物のシリーズや自身で長い縄を解こうとするパフォーマンスなどを制作している。

茶円公一

造形作家。ガムテープや養生テープなどによる即興的でリテラルなレリーフなどの造形物や梱包材と養生テープなどによる彫刻インスタレーションなど簡易性を大事にしながら作品を制作している。

青山陽平

アーティスト。主に、木でできた積み木で様々な小さな建造物をインスタレーションをシリーズとして制作している。積み木を積むことは、バランス感覚を意識しながら、相互の関係性も意識し、それでも崩れかけるリスクを背負う、ある種の祈りにも似た行為だと認識している。石巻での展示では、来た参加者に自由に積み木を積んでもらう参加型のインスタレーションを発表した。

土井る

パフォーマンスアーティスト。街中で特定の一つの行為を連続的に行うことによって、ささやかながら、日常に非日常的な介入を試みることによって作品を制作している。

秋田千尋

アーティスト。アーティストなどは、実質その制作や活動に終わりがないといってもいいだろう。そして、ついつい休むことを怠って長時間時間を費やしてしまうことが多い。そこで、意図的に頑張って制作することではなく、彼自身が休むことをテーマに、パフォーマンスや記録などを作品として制作することを目的としている。

栄燿一郎

アーティスト。トマトエージェンシー代表。2023年8月北海道のとあるトマト農園に訪れた後、トマトエージェンシーという世界中から個人的に撮影された写真を代理で発表するというプロジェクトを思いつく。2024年6月仙台のギャラリーGallery TURNAROUNDにて、様々な方法によって収集してきた1000枚以上の写真の中から選択した100枚以上の写真を展示した展覧会を開催。現在は、主にInstagram上での発表をメインに写真の収集を続けている。

老松孝志

アーティスト。カレーライスギャラリーディレクター。カレーライスギャラリーとは、2024年にアーティスト老松孝志によって設立された特定の拠点を持たないパフォーマティヴな現代美術ギャラリー。展覧会企画によって、会場を設定するというコンセプトで運営されている。

福岡壱海

パブリックアーティスト。2024年12月29日活動開始。ここでいうパブリックとは、福岡壱海という名義を誰でも使用することができるというパブリックな権利である。福岡壱海は、人間の身体は実在せず、名義のみが実在し、様々な人物の一時的な仮の名義として機能する。主な活動に、資本主義のサイクルに影響を受けるアートマーケット的発想ではなく、数十年、数百年、数千年先の未来に思いを馳せ、千年以上続くような対話や制作を行おうとするワークショップである千年ワークショップを主催している。また、2025年5月11日には、Fukuoka Ichika Commonsという、アーティストを含め様々な人々による言語を用いた思考の記録を収集し、公開する共有地を考案した。

林ソアレス

アーティスト。フランスのフルクサスのメンバーでもあったロベール・フィリウ(Robert Filliou, 1926-1987)の主要なコンセプトでありプロジェクトでもある『Eternal Network』に影響を受け、それを現代に生きる林の個人的な感覚としてアップデートしたような作品やプロジェクトを制作している。第一作目として、フルクサスの日常と芸術の境界を曖昧にするという理念とフィリウの永遠性というテーマに影響を受けて、チケットを100円で販売し、もぎった瞬間から鑑賞者はこの世界自体を劇場として捉えることができるようになるというコンセプトのプロジェクトを行っている。

ジョン・ブロッコヴィッチ

アーティスト。ブロッコリービレッジという、もうすでにこの世にはいない死去した実在の人物の発言や記録を書籍やインターネット、AIなどでリサーチし、その人々による架空の言葉の村(Webページ)のプロジェクトを運営している。実在した過去の人物をリサーチしたり時に想像したりしながら、その人物の代理となって、日本語のテキストベースで村の記憶を新しく記述しながらつくっていく。その際フィクションを織り交ぜてもよい。また村の中では時空が存在せず、時系列はぐちゃぐちゃになっている。

ケイデン・コタード

アーティスト。アーティストではあるが、作品を実物ではなく、頭の中だけで妄想することによって仮想的に作品を制作する。作家名は、チャーリー・カウフマンの映画『脳内ニューヨーク』の主人公の名前から引用している。妄想の中だけに留まらせようとはしているが、普通に生きているだけで、ついつい会話の中に影響を及ぼしたり、他者に影響を及ぼしてしまうことが多いという。妄想の中でのみ架空の展示なども行なっている。

前島密

家の近くの郵便局をよく利用するあまり、ある日郵便局員に自分がアーティストであることがバレてしまった。そのことをきっかけに、郵便とアートの関係性というものを探ることをテーマに作品を作っている。名前の由来は、日本で初めての郵便の創業者として知られている前島密からそのまま引用している。『Mail as Medium』というプロジェクトは、世界各地の郵便局自体にポストカードのメールアートを送ることによって、郵便局員が無意識のうちにプロジェクトの参加者となり、郵便というインフラ制度が存在するということをメディウムとして自己言及的に浮かび上がらせることを目指している。また、送った先の郵便局の場所の住所のリストをアーカイヴとして残し、それらも作品としている。

水鳥太郎

国家作家。様々な種類の新しい国家を独自にアートとして創作している。2025年1月11日に、第一作目として、『スマートネーション』という、国境というものの存在が全世界の一人一人の人間そのものである国家を勝手に樹立した。国境のみこそが国家の条件であり、それ以外の国家としての条件(憲法、法律、国民の義務、貨幣、祝祭、外交など国家にまつわる諸条件)は全て未完成に留めている。この国家では、国境は常に流動し、決められた線ではなくうごめく点として機能するであろう。2025年5月4日には、アーティストである島丸由一郎が発明したインターネット上にも現実の空間にも存在しない空想上の仮想空間であるMeta Metaverse上に、架空の人間よりも知能の高いタコたちが人間を統治している国家『Octopus Nation』を樹立した。2025年6月2日には、色彩のための国家『色彩国家』を樹立。人間はあくまで色彩の代理人として機能し、この国家では市民権を持たない。

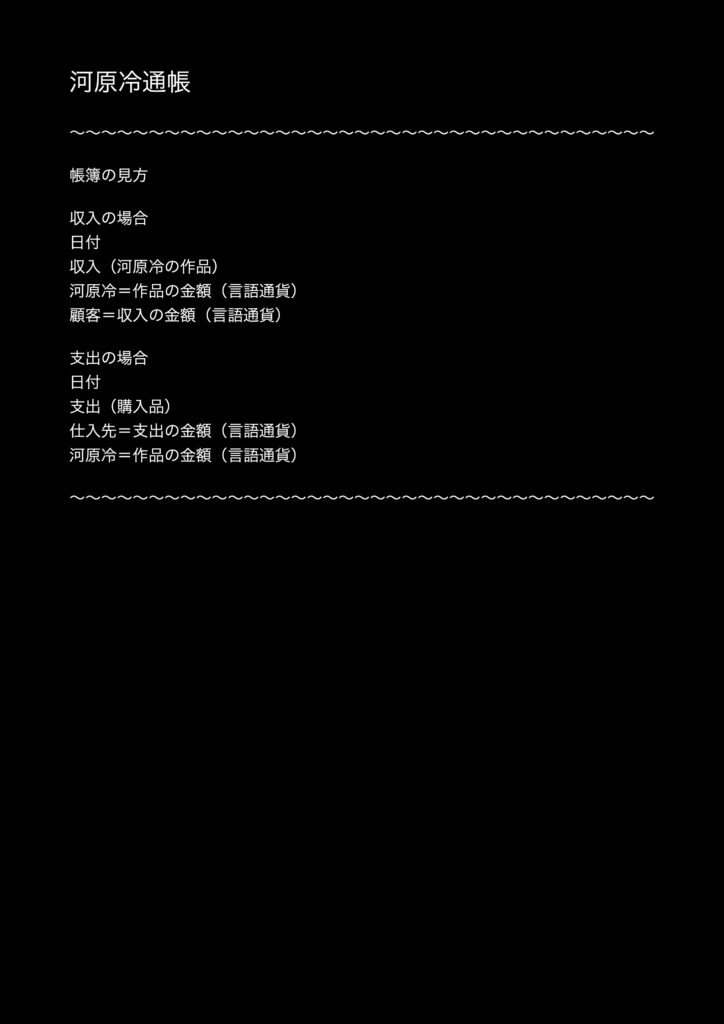

河原冷

アーティスト。彼は「言語によって構築されている架空の経済圏」の中でのみ生きている。言語によって構築されている架空の経済圏とは、実際の現実で使われているお金ではなく、言語という実在の人間や人工知能がどんな量でも無尽蔵に自由に扱うことができ、また、授受することができるすなわち「言語通貨」によって構成される経済圏である。物質性もなく、税金も払う必要性が今のところない。また、彼自身の作品も架空の作品であり、それらも同様に言語によってのみ制作されている。例えば、彼の作品を購入するには、言語通貨でのみ支払わなければいけない。現実でいう金額にあたるものは、彼が指定する金額の言語通貨(ある種の話題に対する回答のようなもの)である。現在彼は、今までの言語通貨のやり取りの記録を『河原冷通帳』というリストに全てまとめている。また、2025年5月13日には、『言語美術館設立のためのクラウドファンディング』を開始した。それは、言語通貨が流通する世界線で生活するアーティスト河原冷による言語作品を収蔵する「言語美術館」を設立するためのクラウドファンディングである。目標金額は1億言語通貨であり、1言語通貨あたり1テキスト(文字数は決められていない)という基準になっている。リターンも1言語通貨あたり1作品(河原冷による言語による作品)となっている。支援は、実在の人物はもちろんのこと架空の人物も行うことができる。また、2025年5月15日には、言語通貨を使用することを人類からの言語の負債として捉え、『河原冷言語通貨債務関係局』を分散型SNSであるBluesky上に設立。言語通貨を使用することによって債務を生成させている。

アレハンドロ・ガルシア

エクストラアーティスト。ソーシャリーエンゲージドアートやインスティテューショナルクリティークといった、造形芸術の範囲にとどまらず、従来のアートの枠を超えて、社会全体を「アートの場」と見なし、社会実践として実践されているアートムーブメントに影響を受け、それらをさらに押し広げ、構想上のみによって成り立つような実現不可能なものまで、アートの概念を押し広げようとしている。そしてそれを「エクストラアート」という概念と呼び、コンセプトの主軸に活動している。2025年には、構想上のみでポストアートを共同で実践する架空のアーティストコミュニティである「エクストラアートティストコミュニティ」をつくりだした。

林家豪

アーティスト。Googleマップで異なる場所、縮尺のスクリーンショットを撮影し、それらを何枚か透過させ重ね合わせることによって、この世界には存在しない空間の地図のイメージを制作しているプロジェクト『意識の発見』などを行なっている。意識の発見というプロジェクトのタイトルの由来は忘れてしまったという。

アーキテ靴

アーティスト。インターネット上のドット絵ツールを利用し、アクションペインティングのようなイメージで、抽象的で色彩豊かなドット絵のシリーズなどを制作している。

オルゼミス・ネフィカルト

映像作家。主に自身のスマートフォンによって撮影された映像のカットの不透明度を下げ、重ね合わせることによって、異なる状況の一つの短いショットの映像をつくりあげる。そして、それらは半ば自分の人生の記録として、また、映像によってしかなしえない異質な次元の異なる世界として捉えている。映像制作は、ショットのさまざまな組み合わせによって、自分の体験してきた時空間を超えることができる、終わりのないプロジェクトであると考えている。

島丸由一朗

アーティスト。妄想をメディウムとして妄想上でのみ作品を制作・発表するアーティストであるケイデン・コタードの別名義のアーティスト。主なプロジェクトに、『Meta Metaverse』という、それぞれの頭の中に広がる空想上の世界の中にのみ存在するメタバース的な仮想世界で遊ぶというプロジェクトを行なっている。ユーザーIDとパスワードを用意し、島丸にログイン情報としてテキストでメールアドレスyuichiro0303(at)gamil.comに送付することによって、Meta Metaverseにアクセスすることができる(現実の何かインターネット上の仮想空間があるわけではない)。ユーザーIDとログイン日時のみ、情報として公開することによってそれをアーカイブの作品としている。のちの2025年6月に、ログイン情報なしでもアクセスできるように公共インフラ化された。

リリー・グレイス

アーティストでもありカレーライスギャラリーのディレクターでもある老松孝志の別名義のアーティスト。ミネラルウォーターギャラリーディレクター。アーティストである島丸由一郎が発明したインターネット上にも現実にも存在しない空想上の仮想空間であるMeta Metaverseというプロジェクト上で(のちに公共インフラ化)現代美術の企画ギャラリーであるミネラルウォーターギャラリーを設立し運営している。ミネラルウォーターギャラリーでは、作家が空想したことを空想のまま空想として展示する。唯一可視化されるのは、展覧会タイトル、展示期間、作家名、展示場所(Meta Metaverse)のみである。展覧会記録としてこの情報のみがアーカイブされる。

橋貝悠吾

ダンサー倉石幸彦の別名義のダンサー。ポストモダンダンスの考え方に影響を受け、公園など公共空間において即興的にダンスを踊っている。

ペンベリアン・ムンチプタカン

アーティスト。アートスクール「ペンベリアン・ムンチプタカン」学長。ペンベリアン・ムンチプタカンは、2025年に日本で開校されたオンラインオルタナティブアートスクール。ペンベリアン・ムンチプタカンとは、インドネシア語で贈与を創造するという意味を持つ。講師は、楡木真紀、Y・N、老松孝志、ダニエル・ホール、倉石幸彦、ジョン・ブロッコヴィッチ、林家豪ほか。

Mavi

写真家。アーティスト。イメージの操作性をテーマに、デジタルを中心に、画像からインスタレーションまで様々なスタイルで作品を制作している。

アウスタ・エリナルドッティル

アーティスト。Serotonin Galleryディレクター。アーティストでありカレーライスギャラリーディレクターの老松孝志の別名義。Serotonin Galleryは、このCream Soda Museumの内部にしか存在しないギャラリー。

大塚恵美

アーティスト。色彩詩学と独自に名付けた詩学をベースに、色彩によって構成する画面を詩として表現している。表現手法は、グラフィックからアニメーション、インスタレーションまで多岐にわたる。

マイケル・ライト

グラフィックアーティスト。グラデーションの色をモチーフにしたシリーズなど、色彩をテーマにグラフィックデザインのツールを利用し遊びながら制作している。グラフィックアーティストであるサム・ライトの兄。グラフィックポエットのロイ・マクラーレンの親戚。

川童タカヒコ

アーティスト。家。福島県某所にある一棟の家自体があるアーティストから作家としての人格を与えられ生まれたアーティスト。この家では、主に中村悠一郎らによって、制作が行われ、出来上がった作品は、時より川童タカヒコの制作物として発表される。